中国科学技术大学破坏了人类的视力限制,并意

发布时间:2025-05-23 11:50

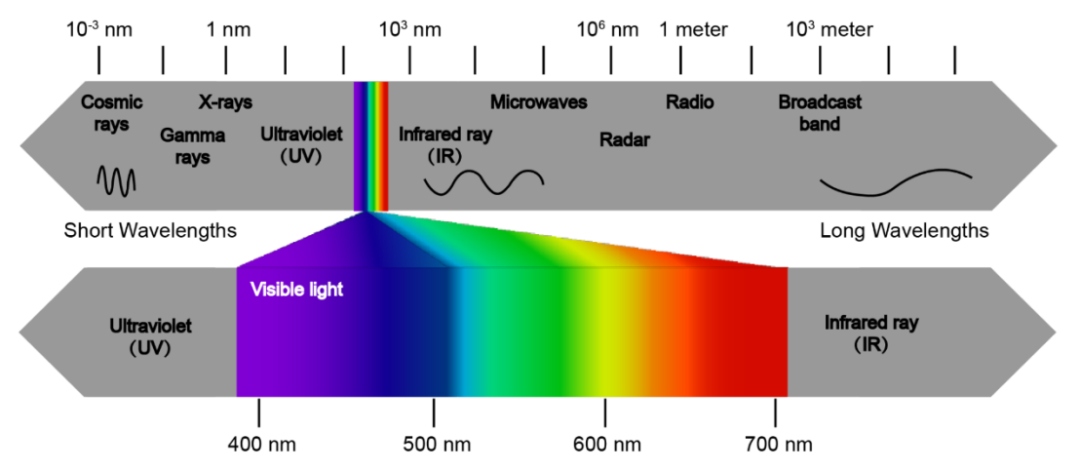

这是5月22日的新闻,来自中国生命与医学系的Xue Tian/Ma Yuqian团队以及国家Hefei Microscale材料科学,Gong Xinglong聚合物材料和Nanofusion的现代技术,以实现人们近距离接触镜头的现代技术。这项研究的结果在2025年5月22日在线发表在《国际杂志》杂志上,并发行了Cell Press News。自然界中有电磁波,其长度范围很大,包括可见光,但是我们的眼睛只能看到可见光的光,只能说明电磁频谱的一小部分。人眼可见光谱的范围极限由视网膜感光细胞中的自然物理和化学kattergian带有感光蛋白(OPSIN)。光敏频谱中的缺陷会引起视觉疾病,例如颜色失明。同时,人们已经发展夜视设备和其他设备可查看红外光束。 Xue Tian/Ma Yuqian研究团队和Han Gang教授在2019年在细胞研究中发表了角色,使用挥发性红外光作为可见光的向上转向的纳米材料,专门修改并注入了动物视网膜,并注入了动物视网膜,在首次图像中实现了哺乳动物的Naked-Eye。但是,由于对人体的眼内注射有限,如何通过非无创程序自由地调整人眼的光敏频谱范围,甚至提供了近视视力的MGA能力,这已成为该技术在人体上实际应用的挑战。 ▲通过电磁波和可见光光谱聚合物材料制备的软透明隐形眼镜被广泛用于视觉校正,为我们提供了一种佩戴的解决方案,以实现紧密的红外视觉。但是,准备近红外的光上转换隐形眼镜(UCL)T适合人类视力,应解决高效效率(高浓度的上转换纳米颗粒掺杂)和出色的光学性能(高透明度)的问题。但是,纳米颗粒与聚合物材料的融合将改变其光学特性,从而难以获得高浓度和高透明度纳米复合材料。直到现在,研究人员使用上转换纳米颗粒(UCNP)的表面来改善其在聚合物材料中的均等分散体。同时,他们筛选了与UCNPS折射率相对应的聚合物材料,并在红外光上转换隐形眼镜附近获得了高掺杂率(7-9%),在大多数可见光光谱范围内显示出超过90%的透明度。它在其他聚合物聚合物材料的纳米组合材料中的性能显着改善,据报道以0.04-2%的UCNPS在国际上掺杂。研究人员进一步证明了紧密的红外线转化隐形眼镜(隐形眼镜,UCL)具有出色的机械性能,光学特性,亲水性和高生物相容性。穿着UCL的大鼠不仅可以获得近乎红外的光线,还可以在不同的频率和时间方向上识别紧密的红外光信息。更重要的是,穿着UCL的人类志愿者不仅会在一定的光线范围内看到近红外的光线,而且还准确地确定了编码红外光线附近时间的信息。当仅使用UCL进行封闭的空间信息识别时,人类志愿者只能在接近红外图像识别功能上变得粗糙,因为红外图像信息被转换为散射的可见UCL灯。为了克服这一困难,研究人员开发了带有内置UCL的佩戴眼镜系统。通过优化光学设计,紧密的红外空间信息转换为NG UCLS成像,这使志愿者可以靠近E-Infrared图像视觉具有与可见光视觉相同的空间分辨率,从而实现了对复杂的紧密红外图形的准确识别。除了时间和空间信息外,视觉理解还可以传达出颜色尺寸丰富的信息。可见光上的颜色信息取决于长度的长度。与可见光相比,红外光具有更宽的光谱。为了在自然环境中看到广泛的多光谱红外光线,研究人员使用三色正交UCNP(三色型UCNP)代替了传统的UCNP,可以将三种不同的封闭光谱转换为可见光的光线,以红色,绿色和蓝色的主颜色可见光,同时避免了乐队的破坏。通过佩戴从三色UCNP制备的三色上转换隐形眼镜(TUCL),志愿者可以有效地识别三个长度的紧密红外灯,并可见各种近距离颜色。另外,我志愿者可以准确地确定更丰富的近红外光编码多维信息。它表明,具有反干扰,正交和多光谱转换属性的TUCL可以有效地实现接近颜色颜色视觉的人。 ▲通过佩戴内置的TUCL框架,可见光下的颜色显示器和紧密红外的光线照明,可以佩戴框架内置的TUCL框架,以不同的图形(不同反射镜的玻璃镜头模拟)。通常,这项研究将视觉生理与纳米材料技术相结合,以准备高透明,高效率的高效率向上接触式隐形眼镜,从而实现了无电源和复杂的外部设备的近红外视觉扩展功能,这可以使人们可以看到多维的多维信息信息近红外的光线信息,空间,空间和颜色。人类色觉的概念紧密融资的概念实现了多inf光谱转换。将来,它将在医疗,信息处理和技术领域中有广泛的应用前景,这些申请有助于视觉效果。此外,还有望通过非侵入性方法调节人类视觉谱的范围的灵活性为治疗视觉疾病(例如色盲)提供了解决方案。 ▲接触式联系镜头意识到颜色颜色的红外线研究颜色附近的人,该技术是原始任务证明的原则,并且仍然有进一步优化的空间。例如,当前上转换的效率还需要红外光源的辅助照明。此外,如果向上转换隐形眼镜可以实现发射光的输出方向,则可以直接实现红外图形视觉附近的隐形眼镜介导的罚款,而无需依赖框架光学系统。这些目标的实现需要IRE在许多学科(例如视觉生理,科学和光学)等许多学科中进行了紧密的合作。这是一个联合论文链接:https://doi.org/10.1016/j.cell.2025.04.019

这是5月22日的新闻,来自中国生命与医学系的Xue Tian/Ma Yuqian团队以及国家Hefei Microscale材料科学,Gong Xinglong聚合物材料和Nanofusion的现代技术,以实现人们近距离接触镜头的现代技术。这项研究的结果在2025年5月22日在线发表在《国际杂志》杂志上,并发行了Cell Press News。自然界中有电磁波,其长度范围很大,包括可见光,但是我们的眼睛只能看到可见光的光,只能说明电磁频谱的一小部分。人眼可见光谱的范围极限由视网膜感光细胞中的自然物理和化学kattergian带有感光蛋白(OPSIN)。光敏频谱中的缺陷会引起视觉疾病,例如颜色失明。同时,人们已经发展夜视设备和其他设备可查看红外光束。 Xue Tian/Ma Yuqian研究团队和Han Gang教授在2019年在细胞研究中发表了角色,使用挥发性红外光作为可见光的向上转向的纳米材料,专门修改并注入了动物视网膜,并注入了动物视网膜,在首次图像中实现了哺乳动物的Naked-Eye。但是,由于对人体的眼内注射有限,如何通过非无创程序自由地调整人眼的光敏频谱范围,甚至提供了近视视力的MGA能力,这已成为该技术在人体上实际应用的挑战。 ▲通过电磁波和可见光光谱聚合物材料制备的软透明隐形眼镜被广泛用于视觉校正,为我们提供了一种佩戴的解决方案,以实现紧密的红外视觉。但是,准备近红外的光上转换隐形眼镜(UCL)T适合人类视力,应解决高效效率(高浓度的上转换纳米颗粒掺杂)和出色的光学性能(高透明度)的问题。但是,纳米颗粒与聚合物材料的融合将改变其光学特性,从而难以获得高浓度和高透明度纳米复合材料。直到现在,研究人员使用上转换纳米颗粒(UCNP)的表面来改善其在聚合物材料中的均等分散体。同时,他们筛选了与UCNPS折射率相对应的聚合物材料,并在红外光上转换隐形眼镜附近获得了高掺杂率(7-9%),在大多数可见光光谱范围内显示出超过90%的透明度。它在其他聚合物聚合物材料的纳米组合材料中的性能显着改善,据报道以0.04-2%的UCNPS在国际上掺杂。研究人员进一步证明了紧密的红外线转化隐形眼镜(隐形眼镜,UCL)具有出色的机械性能,光学特性,亲水性和高生物相容性。穿着UCL的大鼠不仅可以获得近乎红外的光线,还可以在不同的频率和时间方向上识别紧密的红外光信息。更重要的是,穿着UCL的人类志愿者不仅会在一定的光线范围内看到近红外的光线,而且还准确地确定了编码红外光线附近时间的信息。当仅使用UCL进行封闭的空间信息识别时,人类志愿者只能在接近红外图像识别功能上变得粗糙,因为红外图像信息被转换为散射的可见UCL灯。为了克服这一困难,研究人员开发了带有内置UCL的佩戴眼镜系统。通过优化光学设计,紧密的红外空间信息转换为NG UCLS成像,这使志愿者可以靠近E-Infrared图像视觉具有与可见光视觉相同的空间分辨率,从而实现了对复杂的紧密红外图形的准确识别。除了时间和空间信息外,视觉理解还可以传达出颜色尺寸丰富的信息。可见光上的颜色信息取决于长度的长度。与可见光相比,红外光具有更宽的光谱。为了在自然环境中看到广泛的多光谱红外光线,研究人员使用三色正交UCNP(三色型UCNP)代替了传统的UCNP,可以将三种不同的封闭光谱转换为可见光的光线,以红色,绿色和蓝色的主颜色可见光,同时避免了乐队的破坏。通过佩戴从三色UCNP制备的三色上转换隐形眼镜(TUCL),志愿者可以有效地识别三个长度的紧密红外灯,并可见各种近距离颜色。另外,我志愿者可以准确地确定更丰富的近红外光编码多维信息。它表明,具有反干扰,正交和多光谱转换属性的TUCL可以有效地实现接近颜色颜色视觉的人。 ▲通过佩戴内置的TUCL框架,可见光下的颜色显示器和紧密红外的光线照明,可以佩戴框架内置的TUCL框架,以不同的图形(不同反射镜的玻璃镜头模拟)。通常,这项研究将视觉生理与纳米材料技术相结合,以准备高透明,高效率的高效率向上接触式隐形眼镜,从而实现了无电源和复杂的外部设备的近红外视觉扩展功能,这可以使人们可以看到多维的多维信息信息近红外的光线信息,空间,空间和颜色。人类色觉的概念紧密融资的概念实现了多inf光谱转换。将来,它将在医疗,信息处理和技术领域中有广泛的应用前景,这些申请有助于视觉效果。此外,还有望通过非侵入性方法调节人类视觉谱的范围的灵活性为治疗视觉疾病(例如色盲)提供了解决方案。 ▲接触式联系镜头意识到颜色颜色的红外线研究颜色附近的人,该技术是原始任务证明的原则,并且仍然有进一步优化的空间。例如,当前上转换的效率还需要红外光源的辅助照明。此外,如果向上转换隐形眼镜可以实现发射光的输出方向,则可以直接实现红外图形视觉附近的隐形眼镜介导的罚款,而无需依赖框架光学系统。这些目标的实现需要IRE在许多学科(例如视觉生理,科学和光学)等许多学科中进行了紧密的合作。这是一个联合论文链接:https://doi.org/10.1016/j.cell.2025.04.019 下一篇:没有了